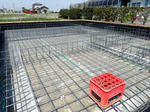

基礎の縦筋の端部考。

基礎の配筋も最近はユニット物が主流になってきているようです。

ユニット物とは『認定』工場でスポット溶接により鉄筋同士を緊結したものです。

結束も少なく施工が楽で、多くの現場で採用されているようです。

さて、このユニット物ですが永らくうやむやになっていた告示に対応したと判断されたようで、採用が進んでいるのかもしれません。

それは、基礎梁(基礎の立上っている部分。布)の配筋のうち縦筋とか、あばら筋とか補強筋と言われる通常D10の異形鉄筋が300mm以下のピッチで入っていますが、これとこの端部に交差する様に入るD13以上の主筋とを緊結しなければならいという事が、告示(建築基準法 告示第1347号)で謳われています。

この『緊結』をどうとらえるか。

切りっぱなしの縦筋を結束線で結んだだけで緊結と言えるかどうかというと難しく端部を折り曲げてフックを付けたり、溶接したとなれば緊結していると言えるでしょう。

しかし実際の現場を過去を含めて見てみると、ユニット物を使っていなければ縦筋は切りっぱなしで主筋とは結束線で留め付けてある現場が多くみられます。

近所ではなかなかフック付で施工している現場はなく、過去に一度見たような記憶がある位です。

緊結していなければ、告示違反となりその建物は違反建築物と言えますが、では法律上の話ではなく、実際の所、構造的に端部のフックは必要なのかを検討してみました。

縦筋は基礎梁のせん断に抵抗する補強筋ですが、木造の基礎の場合、計算してみると分かるのですがスパンが長くて、端部の柱が大きな鉛直力を支えている場合でないと数値に変化が見られないのです、異形鉄筋で端部フック無で計算しても。

このことから、木造の基礎梁についてはせん断は大きく作用していないので、フックを付けなくとも問題ないと言えるのでしょう。

だからと言って安易に300mm間隔でフック無で配筋していまっていいかというと、そうではありません。

計算による根拠があって初めてフック無の配筋と出来るのです。

計算を行わずフック無にしたいのであれば、『認定』のとれたユニット物を採用するのが良いのでしょう。

その際採用するユニットは、必ず告示に適合していると『認定』されたものを使います。

ホームセンターで売られているような安価なユニットは『認定』が取れていない事がありますので。

ユニット物とは『認定』工場でスポット溶接により鉄筋同士を緊結したものです。

結束も少なく施工が楽で、多くの現場で採用されているようです。

さて、このユニット物ですが永らくうやむやになっていた告示に対応したと判断されたようで、採用が進んでいるのかもしれません。

それは、基礎梁(基礎の立上っている部分。布)の配筋のうち縦筋とか、あばら筋とか補強筋と言われる通常D10の異形鉄筋が300mm以下のピッチで入っていますが、これとこの端部に交差する様に入るD13以上の主筋とを緊結しなければならいという事が、告示(建築基準法 告示第1347号)で謳われています。

この『緊結』をどうとらえるか。

切りっぱなしの縦筋を結束線で結んだだけで緊結と言えるかどうかというと難しく端部を折り曲げてフックを付けたり、溶接したとなれば緊結していると言えるでしょう。

しかし実際の現場を過去を含めて見てみると、ユニット物を使っていなければ縦筋は切りっぱなしで主筋とは結束線で留め付けてある現場が多くみられます。

近所ではなかなかフック付で施工している現場はなく、過去に一度見たような記憶がある位です。

緊結していなければ、告示違反となりその建物は違反建築物と言えますが、では法律上の話ではなく、実際の所、構造的に端部のフックは必要なのかを検討してみました。

縦筋は基礎梁のせん断に抵抗する補強筋ですが、木造の基礎の場合、計算してみると分かるのですがスパンが長くて、端部の柱が大きな鉛直力を支えている場合でないと数値に変化が見られないのです、異形鉄筋で端部フック無で計算しても。

このことから、木造の基礎梁についてはせん断は大きく作用していないので、フックを付けなくとも問題ないと言えるのでしょう。

だからと言って安易に300mm間隔でフック無で配筋していまっていいかというと、そうではありません。

計算による根拠があって初めてフック無の配筋と出来るのです。

計算を行わずフック無にしたいのであれば、『認定』のとれたユニット物を採用するのが良いのでしょう。

その際採用するユニットは、必ず告示に適合していると『認定』されたものを使います。

ホームセンターで売られているような安価なユニットは『認定』が取れていない事がありますので。

PR

捨てコンクリート考。

基礎工事の際、根伐り(土を必要な深さまで掘り下げる作業)を行い、割栗又は砕石を置き転圧して捨てコンクリートを打ちます。

べた基礎が多い現在では、この捨コンクリートの打つ範囲は2種類になるかと思います。

一つは外周部(場合によっては内部も)のスラブ(床)よりも深く根伐りをした場所だけに打つ場合で、もう一つは全面に打つ場合です。

以前の弊社の記事では、全面に打った現場を紹介しましたが、現在施工中の現場では深く根伐りをした部分のみ捨てコンクリートを打ち、スラブ部分は砕石の上に防湿シートを敷きました。

捨てコンクリートは、直接的に構造に関わる部分ではないのですが、どんな現場でも打つには理由がありまして、捨てコンクリートに墨を打ち(印を付け)正確な位置に基礎を作る事に役立ちます。

基礎は通常、外周部の型枠を立ち上げてスラブのコンクリートを打ち、スラブに墨を打ち、内部の型枠を立ち上げ布のコンクリートを打ちますから、捨てコンクリートに墨を打つのは外周部の位置決めになります。

その為、外周部の深く根伐りした部分のみ捨てコンクリートを打つだけで用が足ります。

全面捨てコンクリートを施す理由は墨付けが重要というわけではないのです。

スラブの厚みを一定にする事と、鉄筋のかぶり厚さの確保及び、設計上の位置に鉄筋を配置しやすくする為です。

スラブ部分に捨てコンクリートを打たずに施工する現場で、砕石を巻いて敷き均しただけでスペーサーを置いて配筋を行う現場を見かける事があります。

砕石面は凸凹していますし、スペーサーも沈んでしまい強度的に問題のあるものが出来上がる事は明らかです。

もう一つ、捨てコンクリートには役割があります。

それは、コンクリートを砕石や土の上に直接打ってしまうと、コンクリートから必要な水分やセメント分が逃げだし砕石や土に接する部分の品質が保てないのです。

それはどういうことかというと、例えば150mm厚さで設計されたのに底の数ミリは強度が期待できずその部分を考えなければ、140mmの厚さになってしまうかもしれませんし、かぶり厚さも不足してしまう危険性があります。

これを防ぐ重要な役割があるのですが、こういう意見はネット上ではあまり見かけられません。

さて、今回、弊社の基礎については深く根伐りをした部分のみ捨てコンクリートを打ったと言いました。

それには施工方法の見直しと防湿シートにあります。

スラブの厚さを確保する事と鉄筋のかぶり厚さと設置する位置の確保については、砕石面が平らでありスペーサーが沈まなければ良い訳ですからスラブ部分の砕石を念入りに転圧して硬く平らにする事にしました。

本来べた基礎では要求されていない防湿シートを、どこの現場でも敷きこむ事が当たり前に行われていますが、この防湿シートは湿気を防ぐ為のものですから、コンクリートの水分を地面に逃がすことを防ぎ、全面捨てコンクリートの役割を十分に担うと考えた結果なのです。

べた基礎が多い現在では、この捨コンクリートの打つ範囲は2種類になるかと思います。

一つは外周部(場合によっては内部も)のスラブ(床)よりも深く根伐りをした場所だけに打つ場合で、もう一つは全面に打つ場合です。

以前の弊社の記事では、全面に打った現場を紹介しましたが、現在施工中の現場では深く根伐りをした部分のみ捨てコンクリートを打ち、スラブ部分は砕石の上に防湿シートを敷きました。

捨てコンクリートは、直接的に構造に関わる部分ではないのですが、どんな現場でも打つには理由がありまして、捨てコンクリートに墨を打ち(印を付け)正確な位置に基礎を作る事に役立ちます。

基礎は通常、外周部の型枠を立ち上げてスラブのコンクリートを打ち、スラブに墨を打ち、内部の型枠を立ち上げ布のコンクリートを打ちますから、捨てコンクリートに墨を打つのは外周部の位置決めになります。

その為、外周部の深く根伐りした部分のみ捨てコンクリートを打つだけで用が足ります。

全面捨てコンクリートを施す理由は墨付けが重要というわけではないのです。

スラブの厚みを一定にする事と、鉄筋のかぶり厚さの確保及び、設計上の位置に鉄筋を配置しやすくする為です。

スラブ部分に捨てコンクリートを打たずに施工する現場で、砕石を巻いて敷き均しただけでスペーサーを置いて配筋を行う現場を見かける事があります。

砕石面は凸凹していますし、スペーサーも沈んでしまい強度的に問題のあるものが出来上がる事は明らかです。

もう一つ、捨てコンクリートには役割があります。

それは、コンクリートを砕石や土の上に直接打ってしまうと、コンクリートから必要な水分やセメント分が逃げだし砕石や土に接する部分の品質が保てないのです。

それはどういうことかというと、例えば150mm厚さで設計されたのに底の数ミリは強度が期待できずその部分を考えなければ、140mmの厚さになってしまうかもしれませんし、かぶり厚さも不足してしまう危険性があります。

これを防ぐ重要な役割があるのですが、こういう意見はネット上ではあまり見かけられません。

さて、今回、弊社の基礎については深く根伐りをした部分のみ捨てコンクリートを打ったと言いました。

それには施工方法の見直しと防湿シートにあります。

スラブの厚さを確保する事と鉄筋のかぶり厚さと設置する位置の確保については、砕石面が平らでありスペーサーが沈まなければ良い訳ですからスラブ部分の砕石を念入りに転圧して硬く平らにする事にしました。

本来べた基礎では要求されていない防湿シートを、どこの現場でも敷きこむ事が当たり前に行われていますが、この防湿シートは湿気を防ぐ為のものですから、コンクリートの水分を地面に逃がすことを防ぎ、全面捨てコンクリートの役割を十分に担うと考えた結果なのです。

体験しないと気付かない事2。

体験しないと気づかない事で介護保険適用等の住宅改修があります。

最大20万円(本人1割負担なので、実際には18万円)の補助を利用する介護保険の改修工事も行います。

改修が必要な本人様の体の状況を鑑みながら、必要と思われる部分に手すりを設けたり、段差を解消したりするのですが、これがなかなかに大変な作業です。

打合せは、ケアマネージャー、リハビリ担当者、介護用品担当者、施工者が立ち合いの下、本人様に対策が必要であろう部分で実際にどういった動作をしているかを見せていただき、対策を考えます。

壁などに手をつくのであればその周辺に手すりを取り付けますが、どういう動作の中で手をつくかによって鉛直手すりなのか水平手すりなのか、はたまた斜め手すりなのかを検討していきます。

しかし、様々な事情で本人様が現場に同席できない場合は、関係者だけで本人様の状況を鑑みつつ現場で動いてみて必要なものを予想して検討していきます。

これがなかなか難しいのです。

例えば利き手の右手が不自由な方の場合、右手を使わずに動作を行います。

出入口の段差のある部分や、浴槽への入り方、便器に腰を掛ける際など体が大きく移動する部分について特に入念に検討していきます。

そういった事をしていくと、手すりの位置、向き、形状が見えてきますし、普段何気なく行っている動作がどこか一部不自由になるとこんなにも世界が変わるのだと実感します。

今回、私の父のケースですが、もともと右足の膝下を欠損しており義足を付けて生活をしています。

片足となるのは、最近では入浴の時だけですが、右膝の人工関節の手術を受けまして人工関節の強度もよく分からないのと、術後しばらくは余り衝撃を与えたくないので手すりの設置を検討しています。

片足での移動を現場(自宅の浴室)で行ってみましたが、いや~、怖い。

ケンケンと片足で移動する事は、左足に全体重と衝撃を加算しますので諦めます。

すると、前傾姿勢になり両手で何かにつかまり、体を前方にぶらんと振り出すように移動することになります。

出入口の壁に鉛直手すりでいいかなと考えていましたが、意味がないことが分かりました。

洗い場と浴槽の移動は、浴槽の縁に腰を掛け、両側の浴槽の縁に手を置けば問題ないことが分かりました。

片足なのと人工関節はあまり深い屈伸動作が出来ないので、洗い場の椅子から立ち上がる時に水平手摺が必要な事が分かります。

立上りでは一般的に鉛直手すりの採用を考えますが、片足なので鉛直手すりではバランスが取りづらそうです。

両腕で体を引き揚げるように立上る必要があり、水平の方が良さそうだと考えています。

浴室全体を使って動くので、介護用の大きな椅子を洗い場に置いておくのは邪魔そうです。

入口は片開きのドアの為、置ける場所は限られる上、椅子を置く場所は移動線上になります。

そうなると、座面は高いですが浴槽に浸かった状態で片手で移動できるくらいの重さのものがよさそうです。

今回のケースで片足である事の不自由さがどういった事か、垣間見えました。

もっともっと想像力を働かして、住宅改修のみならず、新築に置いてもお客様の動作を検討しなければならないなと感じました。

最大20万円(本人1割負担なので、実際には18万円)の補助を利用する介護保険の改修工事も行います。

改修が必要な本人様の体の状況を鑑みながら、必要と思われる部分に手すりを設けたり、段差を解消したりするのですが、これがなかなかに大変な作業です。

打合せは、ケアマネージャー、リハビリ担当者、介護用品担当者、施工者が立ち合いの下、本人様に対策が必要であろう部分で実際にどういった動作をしているかを見せていただき、対策を考えます。

壁などに手をつくのであればその周辺に手すりを取り付けますが、どういう動作の中で手をつくかによって鉛直手すりなのか水平手すりなのか、はたまた斜め手すりなのかを検討していきます。

しかし、様々な事情で本人様が現場に同席できない場合は、関係者だけで本人様の状況を鑑みつつ現場で動いてみて必要なものを予想して検討していきます。

これがなかなか難しいのです。

例えば利き手の右手が不自由な方の場合、右手を使わずに動作を行います。

出入口の段差のある部分や、浴槽への入り方、便器に腰を掛ける際など体が大きく移動する部分について特に入念に検討していきます。

そういった事をしていくと、手すりの位置、向き、形状が見えてきますし、普段何気なく行っている動作がどこか一部不自由になるとこんなにも世界が変わるのだと実感します。

今回、私の父のケースですが、もともと右足の膝下を欠損しており義足を付けて生活をしています。

片足となるのは、最近では入浴の時だけですが、右膝の人工関節の手術を受けまして人工関節の強度もよく分からないのと、術後しばらくは余り衝撃を与えたくないので手すりの設置を検討しています。

片足での移動を現場(自宅の浴室)で行ってみましたが、いや~、怖い。

ケンケンと片足で移動する事は、左足に全体重と衝撃を加算しますので諦めます。

すると、前傾姿勢になり両手で何かにつかまり、体を前方にぶらんと振り出すように移動することになります。

出入口の壁に鉛直手すりでいいかなと考えていましたが、意味がないことが分かりました。

洗い場と浴槽の移動は、浴槽の縁に腰を掛け、両側の浴槽の縁に手を置けば問題ないことが分かりました。

片足なのと人工関節はあまり深い屈伸動作が出来ないので、洗い場の椅子から立ち上がる時に水平手摺が必要な事が分かります。

立上りでは一般的に鉛直手すりの採用を考えますが、片足なので鉛直手すりではバランスが取りづらそうです。

両腕で体を引き揚げるように立上る必要があり、水平の方が良さそうだと考えています。

浴室全体を使って動くので、介護用の大きな椅子を洗い場に置いておくのは邪魔そうです。

入口は片開きのドアの為、置ける場所は限られる上、椅子を置く場所は移動線上になります。

そうなると、座面は高いですが浴槽に浸かった状態で片手で移動できるくらいの重さのものがよさそうです。

今回のケースで片足である事の不自由さがどういった事か、垣間見えました。

もっともっと想像力を働かして、住宅改修のみならず、新築に置いてもお客様の動作を検討しなければならないなと感じました。

トイレの更新。

このところ、トイレのリフォームを立て続けに行いました。

一つは、洋式便器の交換です。

現在の便器の排便管は、後ろの壁から200mmで各社統一されていますが、以前の便器はメーカーでも違いますし、製造された時期によってもまちまちです。

その違いを吸収して、排便管の位置を変更しなくても便器の交換が出来るリフォーム用便器がありますが、今回は床材がふかふかしており、貼替を行いますので排便管を移動しました。

最もこの現場は、排便管が壁から遠くリフォーム便器でも現状より5cm程度手前に出てきてしまいます。

トイレ自体の奥行きが芯々1,365mmと少なく使いづらくなってしまうので、排便管はいずれにしても移動しなければならなかったのですが。

工事は他にトイレがないので、一日工事です。

もう一つは、和式の水洗便器で、タイル貼の床・腰壁、床に段差のある所謂『汽車便』と言われるタイプのトイレ。

床と腰壁を剥がし、床組みをして腰壁を貼って仕上げます。

こちらは二日工事で行いました。

使用したトイレは、両方共便器とタンクと便座を組み合わせるタイプでした。

トイレのトラブルというと、ゴムパッキンやフロート等のタンク内か、シャワー便座で発生することがほとんどです。

タンク内のトラブルは水道屋さんの部品交換で対応が出来ますし、器用な方はご自分でも直せるかもしれません。

しかし、機械部分のシャワー便座はメーカーの出張修理に頼るしかありません。

お掃除の楽なシャワー便座がタンクと一体化しているタイプや、タンクレスのタイプはメーカー修理となりますが、例えば使い始めて20年経過した場合、修理対応出来るのか疑問です。

メーカーは製造終了してから10年は部品を保有していると言いますが、少し不安になります。

シャワー便座は現在、大手ホームセンターからプライベートブランドで2~3万円程度で販売されてますし、便座の交換はそう難しいことではありません。

多機能や、見た目のすっきり感、汚れが入り込みそうな隙間が出来るだけ少ない事を望まないのであれば、交換という方法もあるという事です。

機械ものの発達はめまぐるしく、現在のシャワー便座の省エネ技術というと瞬間湯沸しタイプで、まだまだ上級グレードにしか搭載されていない機能ですが、将来は普及グレードにも装備されるでしょう。

便座の交換で更なる省エネ化が出来るというのは、全体的なコストを考えると、充分に魅力があると思います。

といことで、更新するのもシンプルに、必要な部分だけ出来るものをお薦めしています。

というのは理由がありまして、現在のトイレはタンクと便座が一体式のものと、タンクと便器と便座を組み合わせるものの便器は共通ですが、シャワー便座一体型の初期のトイレは専用の便器を使っていました。

便器の中に給水の配管が通っており、便座が壊れると既製のシャワー便座と交換が出来ずにトイレをまるまる交換することになります。

また、新しいもので出張工事を行ったものでも、再び同じ部分で不具合が発生することも数件ありました。

そうすると、お客様も嫌になってしまい、トイレ全体の交換に至る事になります。

弊社としては正直うれしいことではありますが、しかしながら勿体無い。

そういう事がありまして、それまでタンク便座一体化一筋だった自分を振り返り、メンテナンスに問題のある設備に対して反省し、考え方を変えたのです。

不具合の出ない陶器部分まで捨てるのは勿体無い。

もっとシンプルにメンテナンス出来るものを、と。

やはり他でもそんなこと案件が多くあったのでしょう、メーカーでもタンクと便座が一体化したタイプや、タンクレスのタイプを現在は、陶器の便器部分を残して新しいものに交換できる商品が販売されています。

毎日、用を足すおトイレです。

毎日、読書をするおトイレかもしれません。

毎日、お掃除をするおトイレでもあるでしょう。

毎日、痛い足を引きずって用を足すおトイレです。

毎日必ず入るおトイレですが、立場によって視点も変わり求めるものも変わります。

用を足す人は、シャワーや暖房便座の快適性、操作性を望むでしょう。

また、手洗いのしやすさを望むかもしれません。

読書をする人や、長時間籠る方は、BGMや消臭、花を置ける場所を望むかもしれません。

お掃除をする人は、掃除が短時間で終わるように汚れが付きにくく、落としやすいものを望むでしょう。

足の痛い人は、タンクの上の手洗いを恨めしく思うかもしれません。

人によって、何を重視するかは変わるものです。

おトイレにも様々な特徴を持った製品がありますので、こだわりによって自分に合ったものをチョイスしてください。

別にという場合には、シャワー便座の更新が簡単なタンクと便器と便座のタイプをお薦めしています。

一つは、洋式便器の交換です。

現在の便器の排便管は、後ろの壁から200mmで各社統一されていますが、以前の便器はメーカーでも違いますし、製造された時期によってもまちまちです。

その違いを吸収して、排便管の位置を変更しなくても便器の交換が出来るリフォーム用便器がありますが、今回は床材がふかふかしており、貼替を行いますので排便管を移動しました。

最もこの現場は、排便管が壁から遠くリフォーム便器でも現状より5cm程度手前に出てきてしまいます。

トイレ自体の奥行きが芯々1,365mmと少なく使いづらくなってしまうので、排便管はいずれにしても移動しなければならなかったのですが。

工事は他にトイレがないので、一日工事です。

もう一つは、和式の水洗便器で、タイル貼の床・腰壁、床に段差のある所謂『汽車便』と言われるタイプのトイレ。

床と腰壁を剥がし、床組みをして腰壁を貼って仕上げます。

こちらは二日工事で行いました。

使用したトイレは、両方共便器とタンクと便座を組み合わせるタイプでした。

トイレのトラブルというと、ゴムパッキンやフロート等のタンク内か、シャワー便座で発生することがほとんどです。

タンク内のトラブルは水道屋さんの部品交換で対応が出来ますし、器用な方はご自分でも直せるかもしれません。

しかし、機械部分のシャワー便座はメーカーの出張修理に頼るしかありません。

お掃除の楽なシャワー便座がタンクと一体化しているタイプや、タンクレスのタイプはメーカー修理となりますが、例えば使い始めて20年経過した場合、修理対応出来るのか疑問です。

メーカーは製造終了してから10年は部品を保有していると言いますが、少し不安になります。

シャワー便座は現在、大手ホームセンターからプライベートブランドで2~3万円程度で販売されてますし、便座の交換はそう難しいことではありません。

多機能や、見た目のすっきり感、汚れが入り込みそうな隙間が出来るだけ少ない事を望まないのであれば、交換という方法もあるという事です。

機械ものの発達はめまぐるしく、現在のシャワー便座の省エネ技術というと瞬間湯沸しタイプで、まだまだ上級グレードにしか搭載されていない機能ですが、将来は普及グレードにも装備されるでしょう。

便座の交換で更なる省エネ化が出来るというのは、全体的なコストを考えると、充分に魅力があると思います。

といことで、更新するのもシンプルに、必要な部分だけ出来るものをお薦めしています。

というのは理由がありまして、現在のトイレはタンクと便座が一体式のものと、タンクと便器と便座を組み合わせるものの便器は共通ですが、シャワー便座一体型の初期のトイレは専用の便器を使っていました。

便器の中に給水の配管が通っており、便座が壊れると既製のシャワー便座と交換が出来ずにトイレをまるまる交換することになります。

また、新しいもので出張工事を行ったものでも、再び同じ部分で不具合が発生することも数件ありました。

そうすると、お客様も嫌になってしまい、トイレ全体の交換に至る事になります。

弊社としては正直うれしいことではありますが、しかしながら勿体無い。

そういう事がありまして、それまでタンク便座一体化一筋だった自分を振り返り、メンテナンスに問題のある設備に対して反省し、考え方を変えたのです。

不具合の出ない陶器部分まで捨てるのは勿体無い。

もっとシンプルにメンテナンス出来るものを、と。

やはり他でもそんなこと案件が多くあったのでしょう、メーカーでもタンクと便座が一体化したタイプや、タンクレスのタイプを現在は、陶器の便器部分を残して新しいものに交換できる商品が販売されています。

毎日、用を足すおトイレです。

毎日、読書をするおトイレかもしれません。

毎日、お掃除をするおトイレでもあるでしょう。

毎日、痛い足を引きずって用を足すおトイレです。

毎日必ず入るおトイレですが、立場によって視点も変わり求めるものも変わります。

用を足す人は、シャワーや暖房便座の快適性、操作性を望むでしょう。

また、手洗いのしやすさを望むかもしれません。

読書をする人や、長時間籠る方は、BGMや消臭、花を置ける場所を望むかもしれません。

お掃除をする人は、掃除が短時間で終わるように汚れが付きにくく、落としやすいものを望むでしょう。

足の痛い人は、タンクの上の手洗いを恨めしく思うかもしれません。

人によって、何を重視するかは変わるものです。

おトイレにも様々な特徴を持った製品がありますので、こだわりによって自分に合ったものをチョイスしてください。

別にという場合には、シャワー便座の更新が簡単なタンクと便器と便座のタイプをお薦めしています。

お勉強会で感じる事。

参加している一般社団法人 新木造住宅技術研究協議会(通称:新住協)関東支部が主催する現場見学会に参加してきました。

いつもは断熱施工中の現場の見学会が多いのですが、今回は完成見学会となりました。

今回の現場は、外壁の断熱材厚さがHGW16k315mmというもの。

外壁が厚いので外観上普通の窓が、室内に入るとすべて出窓になっています。

完成見学会と言ってもまだ計画換気も稼働していない状況でしたし、人の出入りも多く300mm断熱を肌で感じることはできませんでしたが、こういったものもいずれは手掛けたいと思います。

今回配られた資料の中で、Q値1.1前後(壁の断熱材は220mm)の物件の年間の光熱費(オール電化の為電気代)に関するものがありました。

40坪弱、3人家族で年間115,000円程度で、ひと月1万円を切るのです。

仮に、次世代省エネ基準の住宅をQ値1.1近くまで上げる費用と相殺させると10~15年位で回収になるかと思います。

丁度その時期には、外装のリフォームなどが必要な時期ですから、次世代省エネ基準の住宅と比べるとランニングコストが安く収まる事が想像できると思います。

また、お金のことも当然大切ですが、その間もその後も夏は涼しく、冬は暖かい暮らしが出来、温度差で亡くなる可能性が低く出来るだろう事を考えると充分に価値のある投資だと思うのです。

いつもは断熱施工中の現場の見学会が多いのですが、今回は完成見学会となりました。

今回の現場は、外壁の断熱材厚さがHGW16k315mmというもの。

外壁が厚いので外観上普通の窓が、室内に入るとすべて出窓になっています。

完成見学会と言ってもまだ計画換気も稼働していない状況でしたし、人の出入りも多く300mm断熱を肌で感じることはできませんでしたが、こういったものもいずれは手掛けたいと思います。

今回配られた資料の中で、Q値1.1前後(壁の断熱材は220mm)の物件の年間の光熱費(オール電化の為電気代)に関するものがありました。

40坪弱、3人家族で年間115,000円程度で、ひと月1万円を切るのです。

仮に、次世代省エネ基準の住宅をQ値1.1近くまで上げる費用と相殺させると10~15年位で回収になるかと思います。

丁度その時期には、外装のリフォームなどが必要な時期ですから、次世代省エネ基準の住宅と比べるとランニングコストが安く収まる事が想像できると思います。

また、お金のことも当然大切ですが、その間もその後も夏は涼しく、冬は暖かい暮らしが出来、温度差で亡くなる可能性が低く出来るだろう事を考えると充分に価値のある投資だと思うのです。

プロフィール

埼玉県鴻巣市で創業40年。 地域に根差し、お客様にとって最適な工事を提供出来るよう心掛けています。

HN:

加藤茂貴

HP:

性別:

男性

趣味:

コンガ、ジャンベ等パーカッション演奏

自己紹介:

会社名称:

有限会社 カトウ工務店

(1級建築士事務所併設)

所在:

埼玉県鴻巣市松原1-20-10

tel/fax:

048-541-1014 / 541-1017

有限会社 カトウ工務店

(1級建築士事務所併設)

所在:

埼玉県鴻巣市松原1-20-10

tel/fax:

048-541-1014 / 541-1017

分類。

最新記事

フリーエリア