ミニ四駆コース。

ミニ四駆のコースを作りました。

と、言ってもコースを置くスペースを作りました。

ミニ四駆。

子供の頃、と言っても私よりも下の世代が第一世代になるのでしょうね、コロコロコミックに連載されて、大ブームになった・・と思います。

そのコースが、隣町のラジコン屋さんにありまして、定期的に大会を開催しています。

以前のコースのスペースは、店主がご自分で制作したそうで、乗ってみるとあちこちでふわふわしています。

小さな模型のレースで、多少の上下でコースアウトなんて事も起こりうるので、今回改修という事になりました。

マンションなどで使われているフリーフロアという方法で、施工しました。

製材を使用すると、反りが出たりしてしまい、以前と同じになってしまうで、この方法を採用しました。

高さを抑えられるというのも、理由の一つです。

万協フロアのWPBタイプ(補強型)を採用し、パーチも25mm厚としました。

このタイプは、沈み込みが少ないのが特徴です。

これで、快適なミニ四駆ライフが実現できます。

飛び出し防止には、カラーフロア(以前の材料を流用)し、上端には配管カバーを取付てクッションとしています。

コースレイアウトが出来たら、写真をアップしようと思います。

PR

省エネ住宅に住むという事。

雨の降らない梅雨が明けて、いよいよ夏本番!と思ったら梅雨に戻ったように雨が降り続け、関西ではかなりの大雨のようです。

地球温暖化は、各地に異常気象と呼ばれる現象を引き起こし、甚大な被害をもたらしています。

私達の子供、孫、ひ孫・・子孫に健全な地球を引き継ぐためにも、地球温暖化対策に取り組まねばなりません!

と、いっても何をどうすれば良いのかなんて事は、よくわかりません。

便利なスマホは手放せませんし、深夜のワールドカップの放送も堪能したい。(日本代表、がんばりました!)

エネルギーを意識せずに、大量に消費しています。

普段の生活を我慢するなんて事は出来ないって人は、多いでしょう。

私も、その一人です。

でも、簡単に貢献できる方法があります。

それが、Q-1.0住宅に住まう事で、実現できてしまうのです。

Q-1.0住宅は、ただそこで生活するだけで良いのです。

光熱費を気にすることなく、今以上に一年を通じて快適に過ごせてしまうのに、です。

そこに住む人は、一年中室内では半袖で過ごすことが出来ます。

衣替えの内容も、服の種類も量も変わってきます。

そこに住む人は、室内の音を気にせずに過ごすことが出来ます。

お気に入りの映画を、いつもより大きな音で楽しんでも、近所に迷惑が掛かりません。

そこに住む人は、良質な睡眠を得られます。

外の音がほぼ聞こえませんから、通学する子供たちの声や、近所の奥様方の井戸端会議の声に目覚める事もありません。

そこに住む人は、朝の井戸端会議で明け方の寒さや、熱帯夜の会話についていけません。

一年中、厚い布団は必要なくなりますから、明け方の冷え込みも気付きませんし、熱帯夜で寝付けないなんて事もなくなります。

そこに住む人は、家族のつながりが強くなるかもしれません。

一番快適な場所が自分の家になり、無駄に外出する事が減り、家族で過ごす時間が長くなります。

そこに住む人は、自分の家の事をもっと知りたくなります。

Q-1.0住宅は、住み方によって快適さが大きく変化します。

窓の開け方とか、暖冷房の使い方、太陽や風との付き合い方、冬の過乾燥対策等、色々なところにより快適に過ごせるヒントがありますから、もっともっと、使いこなしたくなります。

地球の気温上昇(地球温暖化)の原因は温室効果ガスと呼ばれるCO2(二酸化炭素)や、フロン、代替フロンなどにあります。

現時点では、気温を下げる事は難しいです。

しかし、特に発生量が大量なCO2を削減する事で、地球の気温上昇を遅らせる事が出来ますし、やらなければなりません。

今後、エネルギーは化石燃料から、太陽、風、地熱などによる再生可能エネルギー(再エネ)に切り替わっていきます。

安定的に発電が出来ない再エネですから、蓄電設備が必要になるでしょう。

しかし、そもそも使うエネルギー量が少なくなれば、太陽光パネルも蓄電池も小さいもので事足ります。

これは国が定める省エネ基準では実現できません。

これを遥かに超える断熱性能が必要です。

そしてその手段の一つがQ-1.0住宅なのです。

地球温暖化は、各地に異常気象と呼ばれる現象を引き起こし、甚大な被害をもたらしています。

私達の子供、孫、ひ孫・・子孫に健全な地球を引き継ぐためにも、地球温暖化対策に取り組まねばなりません!

と、いっても何をどうすれば良いのかなんて事は、よくわかりません。

便利なスマホは手放せませんし、深夜のワールドカップの放送も堪能したい。(日本代表、がんばりました!)

エネルギーを意識せずに、大量に消費しています。

普段の生活を我慢するなんて事は出来ないって人は、多いでしょう。

私も、その一人です。

でも、簡単に貢献できる方法があります。

それが、Q-1.0住宅に住まう事で、実現できてしまうのです。

Q-1.0住宅は、ただそこで生活するだけで良いのです。

光熱費を気にすることなく、今以上に一年を通じて快適に過ごせてしまうのに、です。

そこに住む人は、一年中室内では半袖で過ごすことが出来ます。

衣替えの内容も、服の種類も量も変わってきます。

そこに住む人は、室内の音を気にせずに過ごすことが出来ます。

お気に入りの映画を、いつもより大きな音で楽しんでも、近所に迷惑が掛かりません。

そこに住む人は、良質な睡眠を得られます。

外の音がほぼ聞こえませんから、通学する子供たちの声や、近所の奥様方の井戸端会議の声に目覚める事もありません。

そこに住む人は、朝の井戸端会議で明け方の寒さや、熱帯夜の会話についていけません。

一年中、厚い布団は必要なくなりますから、明け方の冷え込みも気付きませんし、熱帯夜で寝付けないなんて事もなくなります。

そこに住む人は、家族のつながりが強くなるかもしれません。

一番快適な場所が自分の家になり、無駄に外出する事が減り、家族で過ごす時間が長くなります。

そこに住む人は、自分の家の事をもっと知りたくなります。

Q-1.0住宅は、住み方によって快適さが大きく変化します。

窓の開け方とか、暖冷房の使い方、太陽や風との付き合い方、冬の過乾燥対策等、色々なところにより快適に過ごせるヒントがありますから、もっともっと、使いこなしたくなります。

地球の気温上昇(地球温暖化)の原因は温室効果ガスと呼ばれるCO2(二酸化炭素)や、フロン、代替フロンなどにあります。

現時点では、気温を下げる事は難しいです。

しかし、特に発生量が大量なCO2を削減する事で、地球の気温上昇を遅らせる事が出来ますし、やらなければなりません。

今後、エネルギーは化石燃料から、太陽、風、地熱などによる再生可能エネルギー(再エネ)に切り替わっていきます。

安定的に発電が出来ない再エネですから、蓄電設備が必要になるでしょう。

しかし、そもそも使うエネルギー量が少なくなれば、太陽光パネルも蓄電池も小さいもので事足ります。

これは国が定める省エネ基準では実現できません。

これを遥かに超える断熱性能が必要です。

そしてその手段の一つがQ-1.0住宅なのです。

高断熱住宅の断熱以外の所。④

H28省エネ基準を大きく上回るQ-1.0住宅のような高性能な住宅の場合、暖冷房は全館暖冷房にした方が省エネになります。

今までの(H28省エネ基準でも)住宅は、間歇(かんけつ)暖冷房という必要な部屋だけ、必要な時に暖冷房を行うものでした。

この方法、使うエネルギーが少ないと思うでしょう。

それは、今までの住宅の断熱性能が低い住宅では正解なのですが、より高性能な高断熱住宅の場合は、当てはまりません。

なにより全館暖冷房の方が家中、どこでも室温が同じ位なのでヒートショックのリスクが少なくなります。

間歇暖冷房よりも全館暖冷房の方が、快適に暮らすことが出来ます。

炊飯器で言うと、これまでの(H28省エネ基準の)住宅で全館暖冷房を行うと炊飯中のようなもので、Q-1.0住宅等の高性能な住宅では保温状態という感じでしょうか。

前者はフルパワーで暖冷房を常に行いますが、後者は室温を一定に保つのに必要な分だけの段冷房です。

さて、鴻巣の地域でのQ-1.0住宅では暖冷房にはエアコン(ヒートポンプ)を使用する事が一般的です。

これは、エネルギー効率が他の段冷房器具に比べてとても優れている事と、エアコンで十分な暖冷房が行える事等、地域の特性があります。

設置するエアコンは暖房用と、冷房用の2台で十分な家も作る事が出来ます。

暖房の暖かい空気は上昇して天井付近に溜まります。

天井付近が比較的高温になりますが、床面の温度が高く高さ方向の温度差も小さいので、不快に感じる事はほぼありませんが、吹き抜け等は多少の温度差が発生するのでシーリングファンを付ける事で、ちいさな空気の移動が起こりより快適になります。

冷房の場合は反対に冷たい空気が床に溜まります。

この冷たい空気は重い為、シーリングファンなどではなかなか高いところに持ち上がりません。

なので高いところに付けて効率的に落とす事を考えるのです。

冷気の通り道をどこにするかを考えます。

今までの(H28省エネ基準でも)住宅は、間歇(かんけつ)暖冷房という必要な部屋だけ、必要な時に暖冷房を行うものでした。

この方法、使うエネルギーが少ないと思うでしょう。

それは、今までの住宅の断熱性能が低い住宅では正解なのですが、より高性能な高断熱住宅の場合は、当てはまりません。

なにより全館暖冷房の方が家中、どこでも室温が同じ位なのでヒートショックのリスクが少なくなります。

間歇暖冷房よりも全館暖冷房の方が、快適に暮らすことが出来ます。

炊飯器で言うと、これまでの(H28省エネ基準の)住宅で全館暖冷房を行うと炊飯中のようなもので、Q-1.0住宅等の高性能な住宅では保温状態という感じでしょうか。

前者はフルパワーで暖冷房を常に行いますが、後者は室温を一定に保つのに必要な分だけの段冷房です。

さて、鴻巣の地域でのQ-1.0住宅では暖冷房にはエアコン(ヒートポンプ)を使用する事が一般的です。

これは、エネルギー効率が他の段冷房器具に比べてとても優れている事と、エアコンで十分な暖冷房が行える事等、地域の特性があります。

設置するエアコンは暖房用と、冷房用の2台で十分な家も作る事が出来ます。

暖房の暖かい空気は上昇して天井付近に溜まります。

天井付近が比較的高温になりますが、床面の温度が高く高さ方向の温度差も小さいので、不快に感じる事はほぼありませんが、吹き抜け等は多少の温度差が発生するのでシーリングファンを付ける事で、ちいさな空気の移動が起こりより快適になります。

冷房の場合は反対に冷たい空気が床に溜まります。

この冷たい空気は重い為、シーリングファンなどではなかなか高いところに持ち上がりません。

なので高いところに付けて効率的に落とす事を考えるのです。

冷気の通り道をどこにするかを考えます。

外装塗料の耐候性。

お請けするリフォーム工事で、外装リフォームも多くあります。

外壁の塗替えで、良く効かれる塗料の種類です。

まずは、配合されている樹脂の種類で、耐久性の低い物から、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フッ素樹脂となります(現在、アクリル樹脂とウレタン樹脂は余り使われない)。

以前はウレタン樹脂が、コストパフォーマンスが良かった為多く採用しましたが、現在ではその座はシリコン樹脂になっています。

フッ素樹脂は、価格が高くなりますが、シリコン樹脂より長い期間、塗膜を維持してくれます。

次に、塗料を何で薄めるかという事で、水か、シンナーかで変わります。

水で薄めるものは、水性と言われて匂いが無い塗料ですが、水の蒸発によって塗膜が出来上がるため、耐久性がやや劣ります。

シンナーで薄めるものは、弱溶剤型が多く、多少の匂いがありますが、水性に比べ乾燥が早く、固い塗膜を作るので耐久性があります。

最後に、現場で混ぜ合わせるか、混ぜ合わせないかというのでも変わります。

混ぜ合わせないものは、1液型といって、水かシンナーで少し薄めて塗る事が出来ます。

混ぜ合わせるものは、2液型といって主剤と硬化剤の2つの缶に材料が分かれていて、塗る直前に混ぜ合わせて、その後、水かシンナーで少し薄めて塗る塗料です。

2液型の方が、硬化のスピードが速いので強固な塗膜が出来、1液型よりも耐久性に優れていると言えます。

という訳で、『樹脂』、『溶剤』、『1か2』の3つのキーワードで塗料のグレードを表します。

樹脂の話は、良くされると思うのですが、水性か溶剤か、1液か2液かという所も耐久性に大きくかかわりますし、工事金額にも大きくかかわってきますので、注意してください。

『シリコン樹脂だから、耐久性は15年!』

と、単純には言えないのです。

2液型溶剤形であれば、文句なく言えますが、それ以外では12年位になるかもしれません。

メーカーのカタログから、分かり易い例を。

促進対抗性試験(キセノンランプ法)という塗膜のツヤの引け具合をみる試験があります。

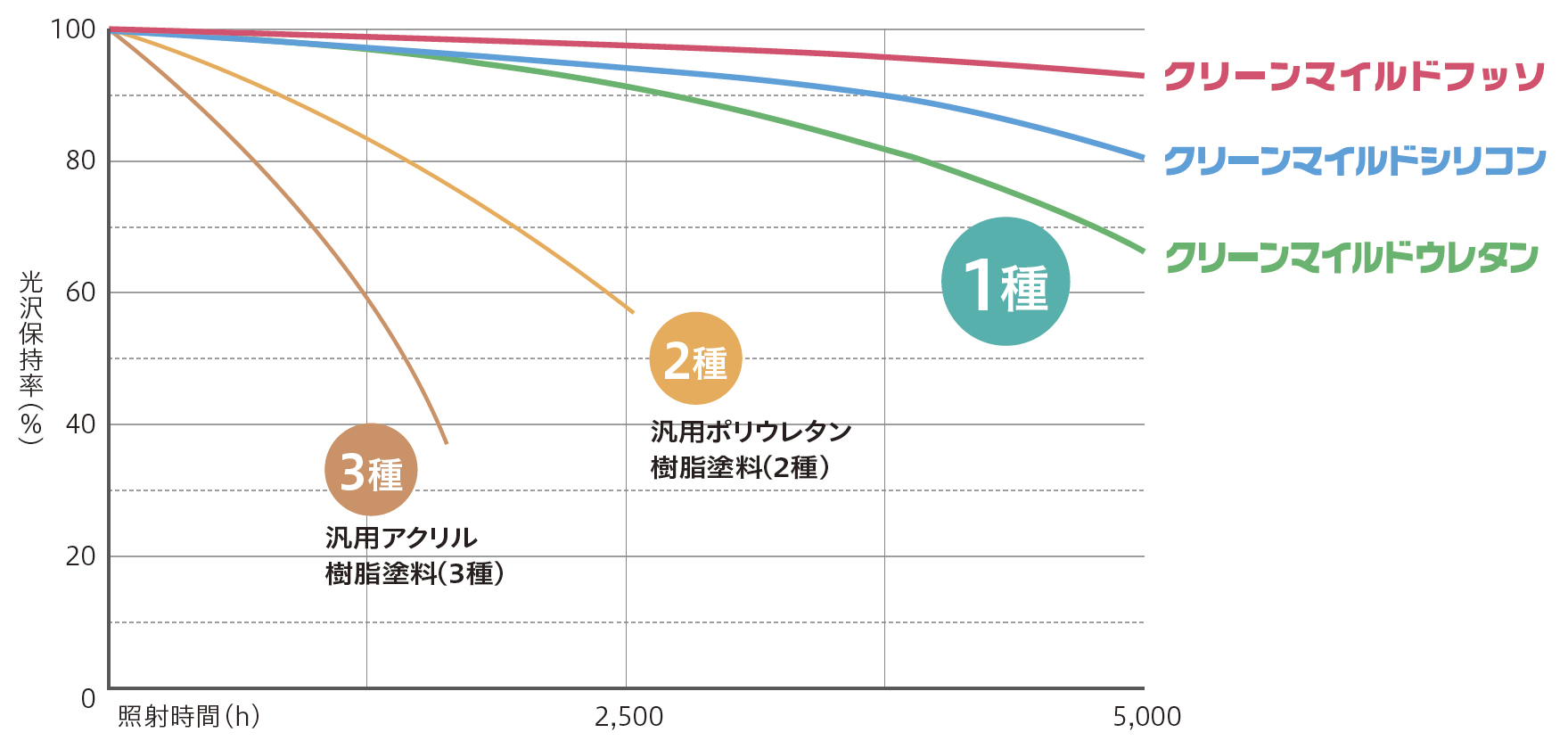

まずは、弊社で使用している2液型弱溶剤形 エスケー化研 クリーンマイルドシリーズのグラフです。

耐候性1種(2500時間で80%以上のツヤ)を、楽々クリアしているのが分かります。

5000時間でシリコン樹脂が80%です。

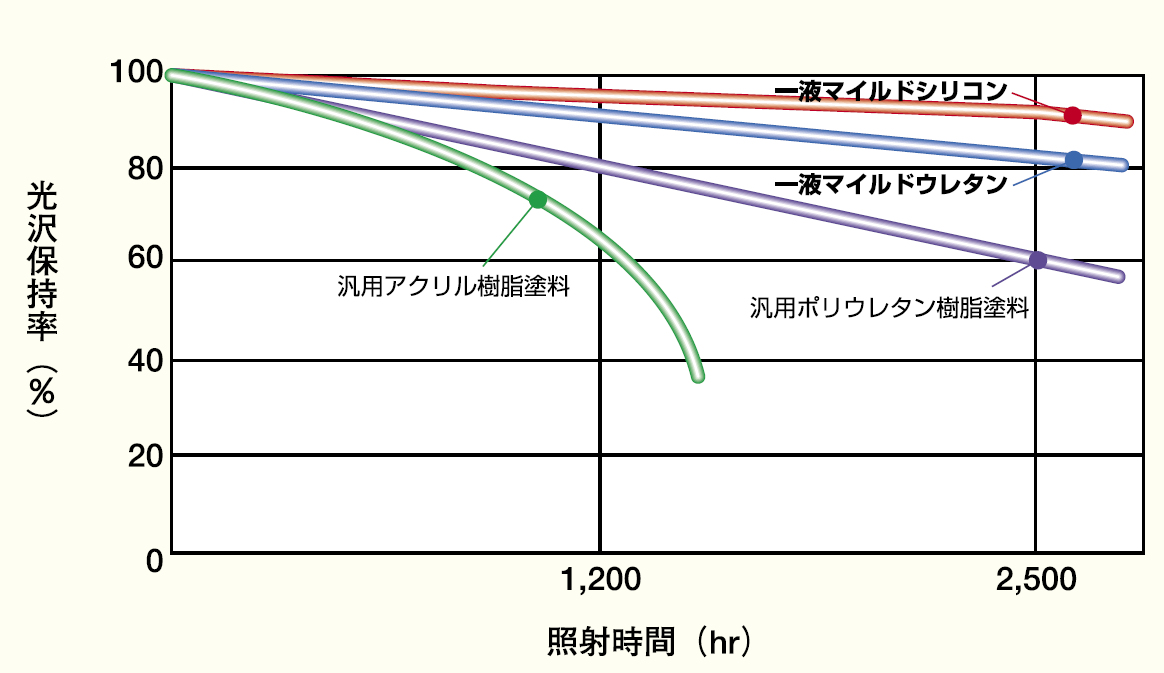

次に同じエスケー化研 溶剤形1液マイルドのグラフを見てみます。

パッと見、クリーンマイルドと変わらないグラフに見えますが、照射時間に注目してください。

こちらは、2500時間で80%のツヤをぎりぎりクリアしているのです。

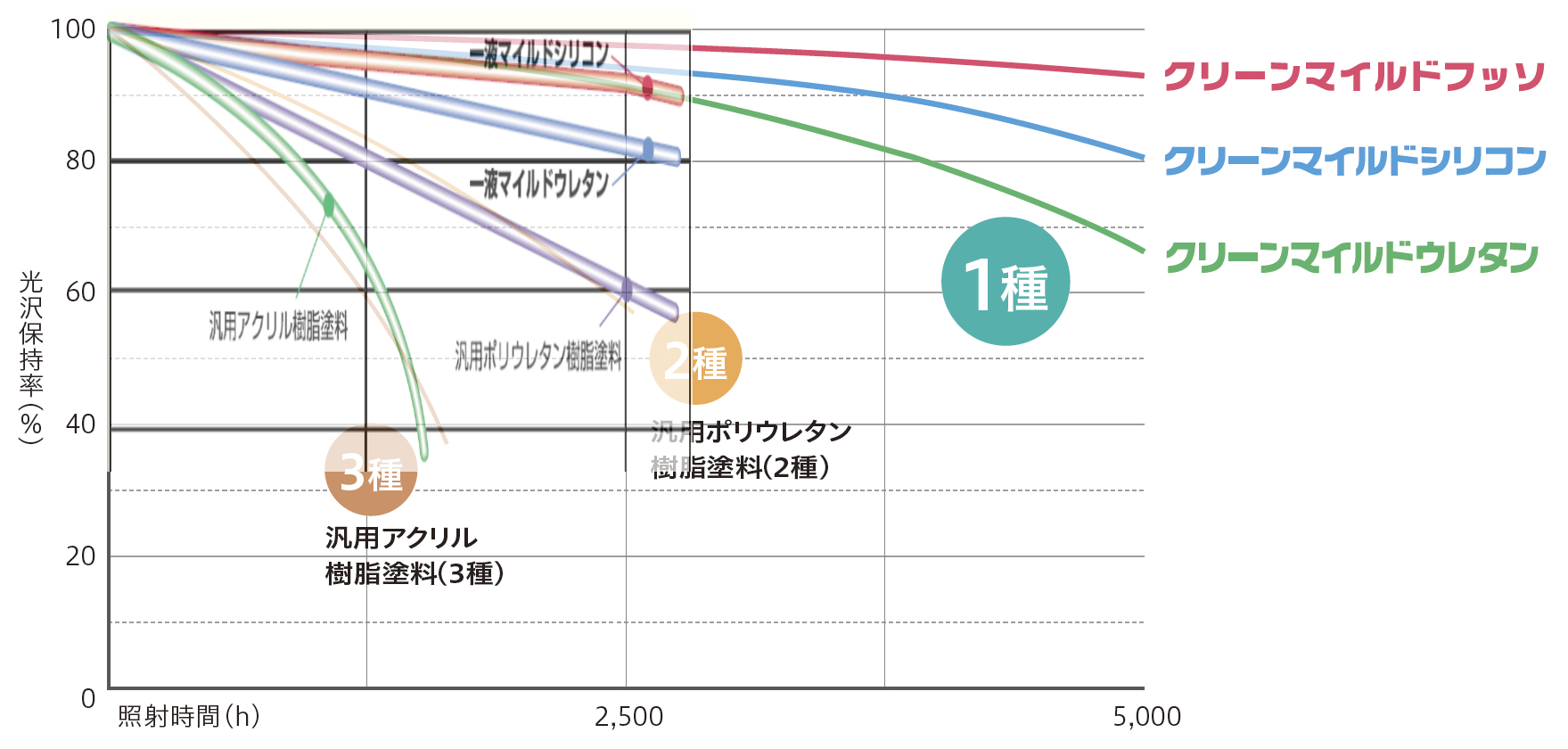

分かり易いように二つのグラフを重ねてみます。

1液マイルドシリコンが、クリーンマイルドウレタンと同じ位です。

耐候性1種はクリアしていますが、耐久性に劣るという事は一目瞭然です。

同じ、シリコン樹脂でも塗料によってこれだけ耐久性が異なりますので、価格を比較する際には樹脂以外の部分にも注目してください。

見積項目に『シリコン』としかない場合は、具体的な塗料の製品名を聞くようにしましょう。

外壁の塗替えで、良く効かれる塗料の種類です。

まずは、配合されている樹脂の種類で、耐久性の低い物から、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フッ素樹脂となります(現在、アクリル樹脂とウレタン樹脂は余り使われない)。

以前はウレタン樹脂が、コストパフォーマンスが良かった為多く採用しましたが、現在ではその座はシリコン樹脂になっています。

フッ素樹脂は、価格が高くなりますが、シリコン樹脂より長い期間、塗膜を維持してくれます。

次に、塗料を何で薄めるかという事で、水か、シンナーかで変わります。

水で薄めるものは、水性と言われて匂いが無い塗料ですが、水の蒸発によって塗膜が出来上がるため、耐久性がやや劣ります。

シンナーで薄めるものは、弱溶剤型が多く、多少の匂いがありますが、水性に比べ乾燥が早く、固い塗膜を作るので耐久性があります。

最後に、現場で混ぜ合わせるか、混ぜ合わせないかというのでも変わります。

混ぜ合わせないものは、1液型といって、水かシンナーで少し薄めて塗る事が出来ます。

混ぜ合わせるものは、2液型といって主剤と硬化剤の2つの缶に材料が分かれていて、塗る直前に混ぜ合わせて、その後、水かシンナーで少し薄めて塗る塗料です。

2液型の方が、硬化のスピードが速いので強固な塗膜が出来、1液型よりも耐久性に優れていると言えます。

という訳で、『樹脂』、『溶剤』、『1か2』の3つのキーワードで塗料のグレードを表します。

樹脂の話は、良くされると思うのですが、水性か溶剤か、1液か2液かという所も耐久性に大きくかかわりますし、工事金額にも大きくかかわってきますので、注意してください。

『シリコン樹脂だから、耐久性は15年!』

と、単純には言えないのです。

2液型溶剤形であれば、文句なく言えますが、それ以外では12年位になるかもしれません。

メーカーのカタログから、分かり易い例を。

促進対抗性試験(キセノンランプ法)という塗膜のツヤの引け具合をみる試験があります。

まずは、弊社で使用している2液型弱溶剤形 エスケー化研 クリーンマイルドシリーズのグラフです。

耐候性1種(2500時間で80%以上のツヤ)を、楽々クリアしているのが分かります。

5000時間でシリコン樹脂が80%です。

次に同じエスケー化研 溶剤形1液マイルドのグラフを見てみます。

パッと見、クリーンマイルドと変わらないグラフに見えますが、照射時間に注目してください。

こちらは、2500時間で80%のツヤをぎりぎりクリアしているのです。

分かり易いように二つのグラフを重ねてみます。

1液マイルドシリコンが、クリーンマイルドウレタンと同じ位です。

耐候性1種はクリアしていますが、耐久性に劣るという事は一目瞭然です。

同じ、シリコン樹脂でも塗料によってこれだけ耐久性が異なりますので、価格を比較する際には樹脂以外の部分にも注目してください。

見積項目に『シリコン』としかない場合は、具体的な塗料の製品名を聞くようにしましょう。

高断熱住宅の断熱以外の所。③

高断熱住宅を考える時に、よく言われるように『熱が逃げにくい』ので、不要な熱を室内に取り入れないように気をつけます。

窓から日差しが入ってくれば、熱も一緒に入ってきます。

夏の日差しは高く、冬の日差しは低い。

窓の上の軒の出の工夫で、南の日差しのコントロールは比較的簡単に行えます。

南面にはベランダが取り付く事が多いので、これを日除けとする事も多くあります。

また、屋根の軒の出は80cmくらいになると、室内に日差しが全く入らない日が出てきます。

一方、東西面はお日様の高さがありませんから、軒の出や、庇では日差しを遮る事は出来ません。

冬の日差しはウエルカム。一方夏の日差しはノーサンキュー。

この二つを実現するには、それぞれの季節に応じて対策をとる必要があります。

窓の外にブラインドやロールスクリーン、すだれ、グリーンカーテンなどを活用するという方法があります。

もしも、そういったものを付けずに外観をスッキリ見せたいというのであれば、遮熱ガラスを採用してしまうという方法もありますが、冬の採暖は少なくなり、夏の遮熱も外に取り付けるものに比べると劣りますが、ここは何をとるかという事が重要かと思います。

また、ガラスフィルムを施工するというのも遮熱の効果は高く、屋外側に施工するものであれば90%以上の遮熱効果がある製品もあります。

他に、庭木を積極的に採用するという事も手段としてあります。

植栽は、手入れが大変という声もありますが、緑があるお客様のお宅へ伺うと、緑の良さを感じます。

この分野は私、苦手なので大したことは語れませんが、基本的には落葉樹と常緑樹の使い分けです。

落葉樹は夏に緑が生い茂り日差しを遮り、冬には葉が落ちて枝だけになり日差しを通します。

常緑樹を北側に植えると、北風を防ぐ事ができますし、夏の東西からの日差しも遮ってくれます。

また、地面をコンクリートなどで舗装せずに、土のまま、芝生などを植えたり、ウッドチップを敷き詰めたり、池を造ったりすることで、室内に入って来る風がここで冷やされて、室内が涼しくなり、夏の時期に効果が出ます。

お庭が大きく取れ、建物の周囲に余裕があるのであれば、採用したい方法です。

窓から日差しが入ってくれば、熱も一緒に入ってきます。

夏の日差しは高く、冬の日差しは低い。

窓の上の軒の出の工夫で、南の日差しのコントロールは比較的簡単に行えます。

南面にはベランダが取り付く事が多いので、これを日除けとする事も多くあります。

また、屋根の軒の出は80cmくらいになると、室内に日差しが全く入らない日が出てきます。

一方、東西面はお日様の高さがありませんから、軒の出や、庇では日差しを遮る事は出来ません。

冬の日差しはウエルカム。一方夏の日差しはノーサンキュー。

この二つを実現するには、それぞれの季節に応じて対策をとる必要があります。

窓の外にブラインドやロールスクリーン、すだれ、グリーンカーテンなどを活用するという方法があります。

もしも、そういったものを付けずに外観をスッキリ見せたいというのであれば、遮熱ガラスを採用してしまうという方法もありますが、冬の採暖は少なくなり、夏の遮熱も外に取り付けるものに比べると劣りますが、ここは何をとるかという事が重要かと思います。

また、ガラスフィルムを施工するというのも遮熱の効果は高く、屋外側に施工するものであれば90%以上の遮熱効果がある製品もあります。

他に、庭木を積極的に採用するという事も手段としてあります。

植栽は、手入れが大変という声もありますが、緑があるお客様のお宅へ伺うと、緑の良さを感じます。

この分野は私、苦手なので大したことは語れませんが、基本的には落葉樹と常緑樹の使い分けです。

落葉樹は夏に緑が生い茂り日差しを遮り、冬には葉が落ちて枝だけになり日差しを通します。

常緑樹を北側に植えると、北風を防ぐ事ができますし、夏の東西からの日差しも遮ってくれます。

また、地面をコンクリートなどで舗装せずに、土のまま、芝生などを植えたり、ウッドチップを敷き詰めたり、池を造ったりすることで、室内に入って来る風がここで冷やされて、室内が涼しくなり、夏の時期に効果が出ます。

お庭が大きく取れ、建物の周囲に余裕があるのであれば、採用したい方法です。

プロフィール

埼玉県鴻巣市で創業40年。 地域に根差し、お客様にとって最適な工事を提供出来るよう心掛けています。

HN:

加藤茂貴

HP:

性別:

男性

趣味:

コンガ、ジャンベ等パーカッション演奏

自己紹介:

会社名称:

有限会社 カトウ工務店

(1級建築士事務所併設)

所在:

埼玉県鴻巣市松原1-20-10

tel/fax:

048-541-1014 / 541-1017

有限会社 カトウ工務店

(1級建築士事務所併設)

所在:

埼玉県鴻巣市松原1-20-10

tel/fax:

048-541-1014 / 541-1017

分類。

最新記事

フリーエリア