子供部屋の改修。

関東地方は、例年よりも早い梅雨入り。

ムシムシの季節がやってきましたね。

私の愛車の軽トラは、2年前からエアコンの調子が今一つで必要な時期になるとガスが抜けており使えなくなっています。

昨年も修理をしましたが、今年もガスが漏れており再び修理となりました。

10年位前はエアコンなしで窓全開で、場合によっては手動扇風機(うちわ)片手に運転したものですが、ここ数年の暑さは半端なくエアコンなしではいられません。

今年も、熱中症には気をつけましょう。

さて、手がけていた新築工事も一段落ついたので、今年受験生となった我が子の為に自宅の子供部屋の改修を始めました。

6帖の和室ですが、これを真ん中で仕切り3帖二間にすることとなりました。

そんなに手間はかけられないので、既存部分の壁はそのまま真壁として残しましたが、天井は20cm程度高くしました。

大工の自宅改修は、大抵半端物の在庫を利用しますから今回もフロアは結構カラフルになってしまいましたが、子供たちには概ね好評のようでした。

間仕切りと天井については、やはり半端な在庫の杉と赤松と桧の羽目板を使用しました。杉の羽目板については、木材保護剤で着色してあるものもあったので、ストライプに張りました。

結構、いい感じです。

↑もともとの状態。普通の和室6帖です。

幸いだったのは、長辺の真ん中にに出入口と窓が向い合せにあった事です。

4尺5寸高で6尺巾の窓は、住宅エコポイントを利用してインプラスを付けたのですが、インプラスを撤去、サッシの障子だけを撤去しサッシ枠はそのままにして、木下地を組み中にここのところ頻繁にTVCMが流れている、LIXILのサーモスⅡHの上げ下げ窓を付けました。

この窓は、閉じた状態で上下の障子がツライチで納まっていてすっきり。

また、開ける場合は下の障子を手前に引き上にあげる仕組となっており、ちょっとした雨が降っていても降り込む心配もなく換気が出来るすぐれ物です。

さて、3帖という広さの部屋で天井高さが2.6mに、子供部屋になるのかというと、なるんですね。

天井を高くしたのがポイントです。

多少の使いづらさは否めないのですが、スチール製のロフトベッドを組み、ベッド下に机とタンスを置くとちょうどよい位の狭さの心地よい空間が出来あがりました。

本当はロフトも造作したかったんですが、時間が限られていたので通販で手配しました。

ちなみに、出入口は既存の引違いの硝子障子をそのまま利用としました。

夜起きているかどうかも一目瞭然ですし、開き戸にするにはスペースと使い勝手に難があると判断し引戸のままです。

タイミングが悪く同時に出入りするとぶつかるでしょうが、まぁ、その僅かな可能性よりも使い勝手を秤にかけた結果、そのままとしました。

ただ、隣の戸は鴨居の中に木製のストッパーを入れて、完全に開かない様にしました。

戸を引いた時に、隣で挟まれてしまうのを防ぐ為です。

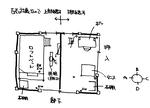

↑で、こんなふうなプランとしました。

左半分は、天井面から見下ろした状態です。

右半分は、ロフトベッドの下から見下ろした状態です。

現在は、タンスの隣に本棚があります。

上の子のハードカバーも納まる本棚というリクエストだったので、奥行きは最小限の155mm、各段は220mmで4段。

下の子の『ワンピース』は、1段で36巻納まりましたから、144巻まで収納出来ます。

↑展開図です。

ロフトベッドのしたは、頭を下げないとぶつかりますが、慣れると問題無いようです。

ちなみに、採用した照明はベースライト(LED)の為、プルスイッチ(紐)もリモコンもないので、出入口と天井に3路スイッチ(どちらでも点灯、消灯出来る)を付けました。

天井付けの照明の為、ロフトベッドの下は暗くなりがちです。

机にはデスクライトがありますが、要望があればベッドの下面にコンセントから電源を取る小さなベースライトを付けようかと考えています。

自分の部屋ができ、すっかり、入り浸りになった子供たちです。

ちと、寂しいですがプライベートも必要ですからね。

ムシムシの季節がやってきましたね。

私の愛車の軽トラは、2年前からエアコンの調子が今一つで必要な時期になるとガスが抜けており使えなくなっています。

昨年も修理をしましたが、今年もガスが漏れており再び修理となりました。

10年位前はエアコンなしで窓全開で、場合によっては手動扇風機(うちわ)片手に運転したものですが、ここ数年の暑さは半端なくエアコンなしではいられません。

今年も、熱中症には気をつけましょう。

さて、手がけていた新築工事も一段落ついたので、今年受験生となった我が子の為に自宅の子供部屋の改修を始めました。

6帖の和室ですが、これを真ん中で仕切り3帖二間にすることとなりました。

そんなに手間はかけられないので、既存部分の壁はそのまま真壁として残しましたが、天井は20cm程度高くしました。

大工の自宅改修は、大抵半端物の在庫を利用しますから今回もフロアは結構カラフルになってしまいましたが、子供たちには概ね好評のようでした。

間仕切りと天井については、やはり半端な在庫の杉と赤松と桧の羽目板を使用しました。杉の羽目板については、木材保護剤で着色してあるものもあったので、ストライプに張りました。

結構、いい感じです。

↑もともとの状態。普通の和室6帖です。

幸いだったのは、長辺の真ん中にに出入口と窓が向い合せにあった事です。

4尺5寸高で6尺巾の窓は、住宅エコポイントを利用してインプラスを付けたのですが、インプラスを撤去、サッシの障子だけを撤去しサッシ枠はそのままにして、木下地を組み中にここのところ頻繁にTVCMが流れている、LIXILのサーモスⅡHの上げ下げ窓を付けました。

この窓は、閉じた状態で上下の障子がツライチで納まっていてすっきり。

また、開ける場合は下の障子を手前に引き上にあげる仕組となっており、ちょっとした雨が降っていても降り込む心配もなく換気が出来るすぐれ物です。

さて、3帖という広さの部屋で天井高さが2.6mに、子供部屋になるのかというと、なるんですね。

天井を高くしたのがポイントです。

多少の使いづらさは否めないのですが、スチール製のロフトベッドを組み、ベッド下に机とタンスを置くとちょうどよい位の狭さの心地よい空間が出来あがりました。

本当はロフトも造作したかったんですが、時間が限られていたので通販で手配しました。

ちなみに、出入口は既存の引違いの硝子障子をそのまま利用としました。

夜起きているかどうかも一目瞭然ですし、開き戸にするにはスペースと使い勝手に難があると判断し引戸のままです。

タイミングが悪く同時に出入りするとぶつかるでしょうが、まぁ、その僅かな可能性よりも使い勝手を秤にかけた結果、そのままとしました。

ただ、隣の戸は鴨居の中に木製のストッパーを入れて、完全に開かない様にしました。

戸を引いた時に、隣で挟まれてしまうのを防ぐ為です。

↑で、こんなふうなプランとしました。

左半分は、天井面から見下ろした状態です。

右半分は、ロフトベッドの下から見下ろした状態です。

現在は、タンスの隣に本棚があります。

上の子のハードカバーも納まる本棚というリクエストだったので、奥行きは最小限の155mm、各段は220mmで4段。

下の子の『ワンピース』は、1段で36巻納まりましたから、144巻まで収納出来ます。

↑展開図です。

ロフトベッドのしたは、頭を下げないとぶつかりますが、慣れると問題無いようです。

ちなみに、採用した照明はベースライト(LED)の為、プルスイッチ(紐)もリモコンもないので、出入口と天井に3路スイッチ(どちらでも点灯、消灯出来る)を付けました。

天井付けの照明の為、ロフトベッドの下は暗くなりがちです。

机にはデスクライトがありますが、要望があればベッドの下面にコンセントから電源を取る小さなベースライトを付けようかと考えています。

自分の部屋ができ、すっかり、入り浸りになった子供たちです。

ちと、寂しいですがプライベートも必要ですからね。

墨付。

さて、木小屋の造作を職人に任せ、他方でトイレのリフォーム工事も進行させながら次の個人宅の墨付けに取り掛かりました。

とりあえずは、尺杖を作ります。

この作業は毎回一番最初に行います。

墨付を行う前に、集中力を上げていくというような役割もあるでしょう。

この作業、とっても重要なんですよ。

適当な太さの4mの棒に、1尺(約30cm)程度の印を付けて定規を作ります。

これが狂っていると建物も狂ってしまいますので、何度も確認を行いながら丁寧に時間をかけて作っていきます。

墨付けに必要な寸法も一緒に入れていきます。

余り多くの情報が入ると間違ってしまいますので、この頃は多色ボールペンで尺杖を作るようにして分かりやすくしています。

尺ごとの目盛を基本の黒。

尺五寸ごとを、赤。

継ぎ手の位置や火打土台の位置を、緑。

青インクもあるのですが、黒と間違い易いので矩計では使いますが、尺杖では使いません。

ボールペンは、時間がたっても鉛筆よりも見易く、一定の太さの線が引き易いので重宝しています。

とりあえずは、尺杖を作ります。

この作業は毎回一番最初に行います。

墨付を行う前に、集中力を上げていくというような役割もあるでしょう。

この作業、とっても重要なんですよ。

適当な太さの4mの棒に、1尺(約30cm)程度の印を付けて定規を作ります。

これが狂っていると建物も狂ってしまいますので、何度も確認を行いながら丁寧に時間をかけて作っていきます。

墨付けに必要な寸法も一緒に入れていきます。

余り多くの情報が入ると間違ってしまいますので、この頃は多色ボールペンで尺杖を作るようにして分かりやすくしています。

尺ごとの目盛を基本の黒。

尺五寸ごとを、赤。

継ぎ手の位置や火打土台の位置を、緑。

青インクもあるのですが、黒と間違い易いので矩計では使いますが、尺杖では使いません。

ボールペンは、時間がたっても鉛筆よりも見易く、一定の太さの線が引き易いので重宝しています。

建て方。

しばらく放置をしてしまいました、すみません。

前回の記事は給湯器の記事でしたが、あっという間にどうようの季節となってしまいました。

放置はしてしまったのは仕事がなかったからという訳ではなく、単に筆不精なのでしょう。

私たちの仕事は、お客様の個人情報と密接にかかわるものですから、安易に記事にするのもどうかと、二の足を踏んでしまうのですね。

画像なしだと、なんとも味気のない物になりますし。

と思いつつも、長々と放置するのもなんですので、文章メインでたまに画像で書き綴っていきたいと思います。

昨日、お客様のお宅で木小屋を上棟しました。

様々な打ち合わせ、現場の施工、趣味wなどをこなしながら、余裕を見て少し前から墨付を始め、刻み、上棟。

頭の中で構造を描きつつ墨付けて、思った通りに立ち上った時は最高な気分ですね。

木小屋なので、内部の造作はなく間柱筋交いを入れ、屋根下地で木工事は完了です。

といっても、この木小屋、基礎巾5寸(150mm)で、4寸(120mm)。

桁は、6寸(180mm)と骨太にしてみました。

さて、次は平屋の個人住宅の墨付が始まります。

毎回、仕口や継手、金物等の見直しを行いながら、様々な方法を試しています。

強度を考え、精度を上げつつ施工性も考慮する。

とても楽しい時間です。

前回の記事は給湯器の記事でしたが、あっという間にどうようの季節となってしまいました。

放置はしてしまったのは仕事がなかったからという訳ではなく、単に筆不精なのでしょう。

私たちの仕事は、お客様の個人情報と密接にかかわるものですから、安易に記事にするのもどうかと、二の足を踏んでしまうのですね。

画像なしだと、なんとも味気のない物になりますし。

と思いつつも、長々と放置するのもなんですので、文章メインでたまに画像で書き綴っていきたいと思います。

昨日、お客様のお宅で木小屋を上棟しました。

様々な打ち合わせ、現場の施工、趣味wなどをこなしながら、余裕を見て少し前から墨付を始め、刻み、上棟。

頭の中で構造を描きつつ墨付けて、思った通りに立ち上った時は最高な気分ですね。

木小屋なので、内部の造作はなく間柱筋交いを入れ、屋根下地で木工事は完了です。

といっても、この木小屋、基礎巾5寸(150mm)で、4寸(120mm)。

桁は、6寸(180mm)と骨太にしてみました。

さて、次は平屋の個人住宅の墨付が始まります。

毎回、仕口や継手、金物等の見直しを行いながら、様々な方法を試しています。

強度を考え、精度を上げつつ施工性も考慮する。

とても楽しい時間です。

プロフィール

埼玉県鴻巣市で創業40年。 地域に根差し、お客様にとって最適な工事を提供出来るよう心掛けています。

HN:

加藤茂貴

HP:

性別:

男性

趣味:

コンガ、ジャンベ等パーカッション演奏

自己紹介:

会社名称:

有限会社 カトウ工務店

(1級建築士事務所併設)

所在:

埼玉県鴻巣市松原1-20-10

tel/fax:

048-541-1014 / 541-1017

有限会社 カトウ工務店

(1級建築士事務所併設)

所在:

埼玉県鴻巣市松原1-20-10

tel/fax:

048-541-1014 / 541-1017

分類。

最新記事

フリーエリア