シロアリ対策考2。

シロアリ対策で一番安心だろうと考えられる対策は、毒ではなく物理的に侵入を許さない対策になるのかもしれません。

ベタ基礎と立ち上がりのコンクリートを同時に打設してしまえば、打継面がなくなり格段に侵入される危険性が下がります。

また、カネカが採用しているステンレス製の金網は、シロアリの頭部よりも小さな網目で侵入を許しません。

物理的な対策は毒物を使わないので、住まわれるお客様にも安心です。

ベタ基礎と立ち上がりのコンクリートの打継面では、金属板を入れる方法もあります。

シロアリはかじれるものをかじって進み障害物に突き当たると、障害物に沿って横方向へ移動するそうです。

基礎の天端、土台の下部に金属板をいれネズミ返しの様に施工する方もいらっしゃいます。

立ち上がりと土間の隙間対策にはJOTOが販売している細かく砕いた硝子も良さそうです。

配管周りにも使えるようですが、他の施工中に荒らされてしまう事が懸念されます。。

しかしながら、物理的な対策は穴を完全に無くすことが難しいことが言えます。

例えば、つなぎ部分。

重ね合わせることになるでしょうが、ぴったりと重ねて十分な長さを重ねられれば問題ないでしょうが、現場ごとに様々な状況がある為に、完全に近づけようとすると関係者の意識の高さが重要になるかと思います。

固くならないコーキングのようなもので配管の貫通部分を塞ぐ方法もあるようです。

これは目から鱗な感じで、もしかしたら斬鉄剣に対するこんにゃくになりうるのかなと直観的に良さそうに感じています。

かじられるかもしれないけれども、進行は遅いのではないか。

コーキングであるならば、隙間に充填するのは容易で隙間を無くせ気密もとれる。

しかしながら、材料の入手は一般には出来ないようです。

こういったものは、だれでも使えるようにしてもらえると大変ありがたいのですが。

いろいろと考えてくると、どれか一つの対策で完全!というのはなかなかに難しいです。

結論としては、何種類かを組み合わせて施工することが、より安全に近づくということでしょう。

あとはやっぱり、定期的な点検で、簡単に点検が行えるようにする工夫ですね。

ベタ基礎と立ち上がりのコンクリートを同時に打設してしまえば、打継面がなくなり格段に侵入される危険性が下がります。

また、カネカが採用しているステンレス製の金網は、シロアリの頭部よりも小さな網目で侵入を許しません。

物理的な対策は毒物を使わないので、住まわれるお客様にも安心です。

ベタ基礎と立ち上がりのコンクリートの打継面では、金属板を入れる方法もあります。

シロアリはかじれるものをかじって進み障害物に突き当たると、障害物に沿って横方向へ移動するそうです。

基礎の天端、土台の下部に金属板をいれネズミ返しの様に施工する方もいらっしゃいます。

立ち上がりと土間の隙間対策にはJOTOが販売している細かく砕いた硝子も良さそうです。

配管周りにも使えるようですが、他の施工中に荒らされてしまう事が懸念されます。。

しかしながら、物理的な対策は穴を完全に無くすことが難しいことが言えます。

例えば、つなぎ部分。

重ね合わせることになるでしょうが、ぴったりと重ねて十分な長さを重ねられれば問題ないでしょうが、現場ごとに様々な状況がある為に、完全に近づけようとすると関係者の意識の高さが重要になるかと思います。

固くならないコーキングのようなもので配管の貫通部分を塞ぐ方法もあるようです。

これは目から鱗な感じで、もしかしたら斬鉄剣に対するこんにゃくになりうるのかなと直観的に良さそうに感じています。

かじられるかもしれないけれども、進行は遅いのではないか。

コーキングであるならば、隙間に充填するのは容易で隙間を無くせ気密もとれる。

しかしながら、材料の入手は一般には出来ないようです。

こういったものは、だれでも使えるようにしてもらえると大変ありがたいのですが。

いろいろと考えてくると、どれか一つの対策で完全!というのはなかなかに難しいです。

結論としては、何種類かを組み合わせて施工することが、より安全に近づくということでしょう。

あとはやっぱり、定期的な点検で、簡単に点検が行えるようにする工夫ですね。

PR

シロアリ対策考1。

防蟻対策。

なかなか頭の痛い問題です。

床下に関してはべた基礎を採用すると、外周部を除くとシロアリがコンクリートを食害して侵入してくるにはかなり時間がかかります。

150mm厚のコンクリートをかじるのは大変ですから。

ベタ基礎で気を付ける部分は、スラブと立上り部分を別々に打設している際に発生する打ち継ぎ面ですね。

また、布基礎で土間部分を後打ちする場合もありますが、この場合布基礎部分と土間部分の取り合いが空いてしまいますので、全体で防蟻対策を考えなければなりません。

あと気になるのは、配管部分。

ベタ基礎の場合、以前は金属製の型枠を設置してスラブを打設し、型枠を外し立上り用に組み直していましたから、型枠を受ける金物が打継面で貫通していて穴が開いている状態になってしまいました。

また、金物の厚さ分だけ土間との間に隙間が出来てしまい、ジャンカが起こりやすく仕上がりが悪くなりがちでした。。

工事中に雨が降っても、金物の穴から水が抜けるので助かるのは助かるのですが、竣工後にはどうにか考えなければなりません。

ここからシロアリが侵入してくることがあるのです。

現在はスラブの型枠は立上りの型枠と兼用させるため、コンクリートは2度打ちですが外回りの打継面は以前より各段に隙間も減りましたし、仕上がりもきれいになりました。

シロアリの侵入もしづらくなっただろうと考えています。

しかし人間として隙間がないと思うだけで、シロアリ目線ではまだ隙間があるかもしれません。

今後は更なる対策を考えています。

一方で基礎を貫通する配管周辺の対策は大変です。

立上りを貫通してくる配管は、まだ処理し易いですし侵入されても蟻道が作られるので発見し易いですが、スラブ内部に配管する排水には気を使います。

外部の土と繋がっている為、シロアリの侵入経路に十分なりえますから。

床断熱の場合、床下の排水は基礎断熱に比べて侵入の恐れは少ないでしょうが、全体を基礎断熱にしたり、浴室と脱衣室だけ基礎断熱にした場合、その区画内に排水を設置するとかなり気を遣う事になります。

床断熱なら取るべく対策はシロアリだけです。

換気量が十分であれば床下が乾燥しているので、それ程神経質になる事もありません。

しかし、基礎断熱の区画内となるとシロアリに加え、気密、防湿、断熱を満足しなければなりません。

気密を確保し防湿出来て、断熱効果があり暖かな空間目指して活発に活動するシロアリの侵入も防ぐそんな事を考えなければなりません。

効果が期待できる材料を使った丁寧な施工と、やはり定期的な点検が出来るような配慮が必要になってきます。

埼玉県はヤマトシロアリが主でイエシロアリはいないとされています。

ヤマトシロアリの巣は土中にあり、イエシロアリに比べかなり小さなコロニーであり活動範囲も巣を中心に限定されています。

例えば、玄関と離れたところにある浴室の両方でシロアリの被害が出たなら、その2ヵ所は別のコロニーのシロアリなのだそうです。

イエシロアリの場合は、家単位ではなく集落単位で同じコロニーのシロアリが襲う事もあるそうで、活動範囲が全然違う事が分かります。

シロアリが活動するには温度、水、栄養、酸素の4つの要素が適当に必要なので、どれか一つを取り除くと活動できなくなります。

対策としては、水と温度を取り除く事が一般的です。

しかし、基礎断熱になると温度を取り除くことが出来なくなり、水も排水などのコンクリートを貫通する配管がありますので、湿気の侵入を防ぐ事が難しくなってきます。

基礎断熱の断熱材に用いられるボード系の断熱材で、防蟻効果があるものはダウ化工のスタイロフォームATと、シップス・ジャパンの扱っているパフォームガード。

カネカは発泡系の断熱材は防蟻剤を配合しても蟻害に合うという観点から、シロアリが通れないステンレスの金網をシロアリ対策に使うとしています。

旭化成のネオマフォームは、基礎断熱は内側に施すとし、防蟻剤配合製品はないようです。

メーカーのHPのFAQには『シロアリの餌になりませんか?』という問いに『シロアリなど昆虫および動物によって損傷を受けることはありますが、栄養源や餌にはなりません。』とあります。

昆虫や動物を追加して薄めていますが、シロアリにかじられることを認めています。

『コンクリートをかじるのは大変』と最初の方に書きましたが、冗談と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、冗談で言ったわけではありません。

シロアリは食べられるものを選んでかじるわけではなく、目の前にあるものをかじるのです。

ですから、コンクリートも当然かじります。

また木材の様に固い秋材(年輪の濃い部分)と柔らかな春材がある場合、柔らかな春材を良くかじりますので、秋材だけが残りますので、柔らかなものを良くかじる事が分かります。

ボード系の断熱材は一様に柔らかい為、木材の様に木目に沿って食い進む訳ではなく縦横無尽にところ構わず進んでしまい、入口を見つけても出口(被害部分)がどこにあるかを特定するのが難しくなります。

毒が含まれていようが、シロアリは関係ありません。

1匹が2センチ進んで死んでしまっても、次の1匹は更に2センチ進むのです。

仲間が死んでしまったからと、かじるのを止める事はありませんから、カネカが言うように防蟻剤を配合してあっても安心とは言えません。

なかなか頭の痛い問題です。

床下に関してはべた基礎を採用すると、外周部を除くとシロアリがコンクリートを食害して侵入してくるにはかなり時間がかかります。

150mm厚のコンクリートをかじるのは大変ですから。

ベタ基礎で気を付ける部分は、スラブと立上り部分を別々に打設している際に発生する打ち継ぎ面ですね。

また、布基礎で土間部分を後打ちする場合もありますが、この場合布基礎部分と土間部分の取り合いが空いてしまいますので、全体で防蟻対策を考えなければなりません。

あと気になるのは、配管部分。

ベタ基礎の場合、以前は金属製の型枠を設置してスラブを打設し、型枠を外し立上り用に組み直していましたから、型枠を受ける金物が打継面で貫通していて穴が開いている状態になってしまいました。

また、金物の厚さ分だけ土間との間に隙間が出来てしまい、ジャンカが起こりやすく仕上がりが悪くなりがちでした。。

工事中に雨が降っても、金物の穴から水が抜けるので助かるのは助かるのですが、竣工後にはどうにか考えなければなりません。

ここからシロアリが侵入してくることがあるのです。

現在はスラブの型枠は立上りの型枠と兼用させるため、コンクリートは2度打ちですが外回りの打継面は以前より各段に隙間も減りましたし、仕上がりもきれいになりました。

シロアリの侵入もしづらくなっただろうと考えています。

しかし人間として隙間がないと思うだけで、シロアリ目線ではまだ隙間があるかもしれません。

今後は更なる対策を考えています。

一方で基礎を貫通する配管周辺の対策は大変です。

立上りを貫通してくる配管は、まだ処理し易いですし侵入されても蟻道が作られるので発見し易いですが、スラブ内部に配管する排水には気を使います。

外部の土と繋がっている為、シロアリの侵入経路に十分なりえますから。

床断熱の場合、床下の排水は基礎断熱に比べて侵入の恐れは少ないでしょうが、全体を基礎断熱にしたり、浴室と脱衣室だけ基礎断熱にした場合、その区画内に排水を設置するとかなり気を遣う事になります。

床断熱なら取るべく対策はシロアリだけです。

換気量が十分であれば床下が乾燥しているので、それ程神経質になる事もありません。

しかし、基礎断熱の区画内となるとシロアリに加え、気密、防湿、断熱を満足しなければなりません。

気密を確保し防湿出来て、断熱効果があり暖かな空間目指して活発に活動するシロアリの侵入も防ぐそんな事を考えなければなりません。

効果が期待できる材料を使った丁寧な施工と、やはり定期的な点検が出来るような配慮が必要になってきます。

埼玉県はヤマトシロアリが主でイエシロアリはいないとされています。

ヤマトシロアリの巣は土中にあり、イエシロアリに比べかなり小さなコロニーであり活動範囲も巣を中心に限定されています。

例えば、玄関と離れたところにある浴室の両方でシロアリの被害が出たなら、その2ヵ所は別のコロニーのシロアリなのだそうです。

イエシロアリの場合は、家単位ではなく集落単位で同じコロニーのシロアリが襲う事もあるそうで、活動範囲が全然違う事が分かります。

シロアリが活動するには温度、水、栄養、酸素の4つの要素が適当に必要なので、どれか一つを取り除くと活動できなくなります。

対策としては、水と温度を取り除く事が一般的です。

しかし、基礎断熱になると温度を取り除くことが出来なくなり、水も排水などのコンクリートを貫通する配管がありますので、湿気の侵入を防ぐ事が難しくなってきます。

基礎断熱の断熱材に用いられるボード系の断熱材で、防蟻効果があるものはダウ化工のスタイロフォームATと、シップス・ジャパンの扱っているパフォームガード。

カネカは発泡系の断熱材は防蟻剤を配合しても蟻害に合うという観点から、シロアリが通れないステンレスの金網をシロアリ対策に使うとしています。

旭化成のネオマフォームは、基礎断熱は内側に施すとし、防蟻剤配合製品はないようです。

メーカーのHPのFAQには『シロアリの餌になりませんか?』という問いに『シロアリなど昆虫および動物によって損傷を受けることはありますが、栄養源や餌にはなりません。』とあります。

昆虫や動物を追加して薄めていますが、シロアリにかじられることを認めています。

『コンクリートをかじるのは大変』と最初の方に書きましたが、冗談と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、冗談で言ったわけではありません。

シロアリは食べられるものを選んでかじるわけではなく、目の前にあるものをかじるのです。

ですから、コンクリートも当然かじります。

また木材の様に固い秋材(年輪の濃い部分)と柔らかな春材がある場合、柔らかな春材を良くかじりますので、秋材だけが残りますので、柔らかなものを良くかじる事が分かります。

ボード系の断熱材は一様に柔らかい為、木材の様に木目に沿って食い進む訳ではなく縦横無尽にところ構わず進んでしまい、入口を見つけても出口(被害部分)がどこにあるかを特定するのが難しくなります。

毒が含まれていようが、シロアリは関係ありません。

1匹が2センチ進んで死んでしまっても、次の1匹は更に2センチ進むのです。

仲間が死んでしまったからと、かじるのを止める事はありませんから、カネカが言うように防蟻剤を配合してあっても安心とは言えません。

看板シート。

現在建築中の新築現場に、上棟式から2週間経って、ようやく看板シートを取り付けました。

これで、うちの現場である事が一目瞭然です。

この看板シート、先代が5~6枚作って使わずにデットストックされていた物を数年前に、年末の大掃除のさい発見されて使用しています。

電話番号をよく見ると市外局番がまだ4桁ですから、結構な年代物だと分かります。

最近の看板シートは、現場や棟梁の写真を使ったり、カラフルなイラストを使ったりと華やかになっていますが、私はこの文字だけの、空白の多いこのシートが気に入っています。

白い部分が正方形なのも良いですね。

なかなか痛むものではないので新調する機会もないのですが、現在取り組んでいる高断熱高気密住宅をアピールするような看板シートも作らねばとは考えています。

会社の看板も新調しなければならないのですが、なかなか・・。

ちなみに、この現場は壁HGW16kの170mm、床HGW16K155mm、天井GW10K300mmブローイングです。

窓廻りはLIXILのサーモスⅡ-Hのアルゴンガス封入のペアガラスとサーモスXのクリプトンガス若しくはアルゴンガス封入のトリプルガラス、玄関ドアはk2仕様です。

まだ慣れない仕様ですので、毎日現場に張り付いている状態ですが、快適なお住いにすべく頑張っています。

これで、うちの現場である事が一目瞭然です。

この看板シート、先代が5~6枚作って使わずにデットストックされていた物を数年前に、年末の大掃除のさい発見されて使用しています。

電話番号をよく見ると市外局番がまだ4桁ですから、結構な年代物だと分かります。

最近の看板シートは、現場や棟梁の写真を使ったり、カラフルなイラストを使ったりと華やかになっていますが、私はこの文字だけの、空白の多いこのシートが気に入っています。

白い部分が正方形なのも良いですね。

なかなか痛むものではないので新調する機会もないのですが、現在取り組んでいる高断熱高気密住宅をアピールするような看板シートも作らねばとは考えています。

会社の看板も新調しなければならないのですが、なかなか・・。

ちなみに、この現場は壁HGW16kの170mm、床HGW16K155mm、天井GW10K300mmブローイングです。

窓廻りはLIXILのサーモスⅡ-Hのアルゴンガス封入のペアガラスとサーモスXのクリプトンガス若しくはアルゴンガス封入のトリプルガラス、玄関ドアはk2仕様です。

まだ慣れない仕様ですので、毎日現場に張り付いている状態ですが、快適なお住いにすべく頑張っています。

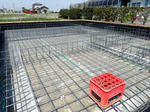

基礎の縦筋の端部考。

基礎の配筋も最近はユニット物が主流になってきているようです。

ユニット物とは『認定』工場でスポット溶接により鉄筋同士を緊結したものです。

結束も少なく施工が楽で、多くの現場で採用されているようです。

さて、このユニット物ですが永らくうやむやになっていた告示に対応したと判断されたようで、採用が進んでいるのかもしれません。

それは、基礎梁(基礎の立上っている部分。布)の配筋のうち縦筋とか、あばら筋とか補強筋と言われる通常D10の異形鉄筋が300mm以下のピッチで入っていますが、これとこの端部に交差する様に入るD13以上の主筋とを緊結しなければならいという事が、告示(建築基準法 告示第1347号)で謳われています。

この『緊結』をどうとらえるか。

切りっぱなしの縦筋を結束線で結んだだけで緊結と言えるかどうかというと難しく端部を折り曲げてフックを付けたり、溶接したとなれば緊結していると言えるでしょう。

しかし実際の現場を過去を含めて見てみると、ユニット物を使っていなければ縦筋は切りっぱなしで主筋とは結束線で留め付けてある現場が多くみられます。

近所ではなかなかフック付で施工している現場はなく、過去に一度見たような記憶がある位です。

緊結していなければ、告示違反となりその建物は違反建築物と言えますが、では法律上の話ではなく、実際の所、構造的に端部のフックは必要なのかを検討してみました。

縦筋は基礎梁のせん断に抵抗する補強筋ですが、木造の基礎の場合、計算してみると分かるのですがスパンが長くて、端部の柱が大きな鉛直力を支えている場合でないと数値に変化が見られないのです、異形鉄筋で端部フック無で計算しても。

このことから、木造の基礎梁についてはせん断は大きく作用していないので、フックを付けなくとも問題ないと言えるのでしょう。

だからと言って安易に300mm間隔でフック無で配筋していまっていいかというと、そうではありません。

計算による根拠があって初めてフック無の配筋と出来るのです。

計算を行わずフック無にしたいのであれば、『認定』のとれたユニット物を採用するのが良いのでしょう。

その際採用するユニットは、必ず告示に適合していると『認定』されたものを使います。

ホームセンターで売られているような安価なユニットは『認定』が取れていない事がありますので。

ユニット物とは『認定』工場でスポット溶接により鉄筋同士を緊結したものです。

結束も少なく施工が楽で、多くの現場で採用されているようです。

さて、このユニット物ですが永らくうやむやになっていた告示に対応したと判断されたようで、採用が進んでいるのかもしれません。

それは、基礎梁(基礎の立上っている部分。布)の配筋のうち縦筋とか、あばら筋とか補強筋と言われる通常D10の異形鉄筋が300mm以下のピッチで入っていますが、これとこの端部に交差する様に入るD13以上の主筋とを緊結しなければならいという事が、告示(建築基準法 告示第1347号)で謳われています。

この『緊結』をどうとらえるか。

切りっぱなしの縦筋を結束線で結んだだけで緊結と言えるかどうかというと難しく端部を折り曲げてフックを付けたり、溶接したとなれば緊結していると言えるでしょう。

しかし実際の現場を過去を含めて見てみると、ユニット物を使っていなければ縦筋は切りっぱなしで主筋とは結束線で留め付けてある現場が多くみられます。

近所ではなかなかフック付で施工している現場はなく、過去に一度見たような記憶がある位です。

緊結していなければ、告示違反となりその建物は違反建築物と言えますが、では法律上の話ではなく、実際の所、構造的に端部のフックは必要なのかを検討してみました。

縦筋は基礎梁のせん断に抵抗する補強筋ですが、木造の基礎の場合、計算してみると分かるのですがスパンが長くて、端部の柱が大きな鉛直力を支えている場合でないと数値に変化が見られないのです、異形鉄筋で端部フック無で計算しても。

このことから、木造の基礎梁についてはせん断は大きく作用していないので、フックを付けなくとも問題ないと言えるのでしょう。

だからと言って安易に300mm間隔でフック無で配筋していまっていいかというと、そうではありません。

計算による根拠があって初めてフック無の配筋と出来るのです。

計算を行わずフック無にしたいのであれば、『認定』のとれたユニット物を採用するのが良いのでしょう。

その際採用するユニットは、必ず告示に適合していると『認定』されたものを使います。

ホームセンターで売られているような安価なユニットは『認定』が取れていない事がありますので。

捨てコンクリート考。

基礎工事の際、根伐り(土を必要な深さまで掘り下げる作業)を行い、割栗又は砕石を置き転圧して捨てコンクリートを打ちます。

べた基礎が多い現在では、この捨コンクリートの打つ範囲は2種類になるかと思います。

一つは外周部(場合によっては内部も)のスラブ(床)よりも深く根伐りをした場所だけに打つ場合で、もう一つは全面に打つ場合です。

以前の弊社の記事では、全面に打った現場を紹介しましたが、現在施工中の現場では深く根伐りをした部分のみ捨てコンクリートを打ち、スラブ部分は砕石の上に防湿シートを敷きました。

捨てコンクリートは、直接的に構造に関わる部分ではないのですが、どんな現場でも打つには理由がありまして、捨てコンクリートに墨を打ち(印を付け)正確な位置に基礎を作る事に役立ちます。

基礎は通常、外周部の型枠を立ち上げてスラブのコンクリートを打ち、スラブに墨を打ち、内部の型枠を立ち上げ布のコンクリートを打ちますから、捨てコンクリートに墨を打つのは外周部の位置決めになります。

その為、外周部の深く根伐りした部分のみ捨てコンクリートを打つだけで用が足ります。

全面捨てコンクリートを施す理由は墨付けが重要というわけではないのです。

スラブの厚みを一定にする事と、鉄筋のかぶり厚さの確保及び、設計上の位置に鉄筋を配置しやすくする為です。

スラブ部分に捨てコンクリートを打たずに施工する現場で、砕石を巻いて敷き均しただけでスペーサーを置いて配筋を行う現場を見かける事があります。

砕石面は凸凹していますし、スペーサーも沈んでしまい強度的に問題のあるものが出来上がる事は明らかです。

もう一つ、捨てコンクリートには役割があります。

それは、コンクリートを砕石や土の上に直接打ってしまうと、コンクリートから必要な水分やセメント分が逃げだし砕石や土に接する部分の品質が保てないのです。

それはどういうことかというと、例えば150mm厚さで設計されたのに底の数ミリは強度が期待できずその部分を考えなければ、140mmの厚さになってしまうかもしれませんし、かぶり厚さも不足してしまう危険性があります。

これを防ぐ重要な役割があるのですが、こういう意見はネット上ではあまり見かけられません。

さて、今回、弊社の基礎については深く根伐りをした部分のみ捨てコンクリートを打ったと言いました。

それには施工方法の見直しと防湿シートにあります。

スラブの厚さを確保する事と鉄筋のかぶり厚さと設置する位置の確保については、砕石面が平らでありスペーサーが沈まなければ良い訳ですからスラブ部分の砕石を念入りに転圧して硬く平らにする事にしました。

本来べた基礎では要求されていない防湿シートを、どこの現場でも敷きこむ事が当たり前に行われていますが、この防湿シートは湿気を防ぐ為のものですから、コンクリートの水分を地面に逃がすことを防ぎ、全面捨てコンクリートの役割を十分に担うと考えた結果なのです。

べた基礎が多い現在では、この捨コンクリートの打つ範囲は2種類になるかと思います。

一つは外周部(場合によっては内部も)のスラブ(床)よりも深く根伐りをした場所だけに打つ場合で、もう一つは全面に打つ場合です。

以前の弊社の記事では、全面に打った現場を紹介しましたが、現在施工中の現場では深く根伐りをした部分のみ捨てコンクリートを打ち、スラブ部分は砕石の上に防湿シートを敷きました。

捨てコンクリートは、直接的に構造に関わる部分ではないのですが、どんな現場でも打つには理由がありまして、捨てコンクリートに墨を打ち(印を付け)正確な位置に基礎を作る事に役立ちます。

基礎は通常、外周部の型枠を立ち上げてスラブのコンクリートを打ち、スラブに墨を打ち、内部の型枠を立ち上げ布のコンクリートを打ちますから、捨てコンクリートに墨を打つのは外周部の位置決めになります。

その為、外周部の深く根伐りした部分のみ捨てコンクリートを打つだけで用が足ります。

全面捨てコンクリートを施す理由は墨付けが重要というわけではないのです。

スラブの厚みを一定にする事と、鉄筋のかぶり厚さの確保及び、設計上の位置に鉄筋を配置しやすくする為です。

スラブ部分に捨てコンクリートを打たずに施工する現場で、砕石を巻いて敷き均しただけでスペーサーを置いて配筋を行う現場を見かける事があります。

砕石面は凸凹していますし、スペーサーも沈んでしまい強度的に問題のあるものが出来上がる事は明らかです。

もう一つ、捨てコンクリートには役割があります。

それは、コンクリートを砕石や土の上に直接打ってしまうと、コンクリートから必要な水分やセメント分が逃げだし砕石や土に接する部分の品質が保てないのです。

それはどういうことかというと、例えば150mm厚さで設計されたのに底の数ミリは強度が期待できずその部分を考えなければ、140mmの厚さになってしまうかもしれませんし、かぶり厚さも不足してしまう危険性があります。

これを防ぐ重要な役割があるのですが、こういう意見はネット上ではあまり見かけられません。

さて、今回、弊社の基礎については深く根伐りをした部分のみ捨てコンクリートを打ったと言いました。

それには施工方法の見直しと防湿シートにあります。

スラブの厚さを確保する事と鉄筋のかぶり厚さと設置する位置の確保については、砕石面が平らでありスペーサーが沈まなければ良い訳ですからスラブ部分の砕石を念入りに転圧して硬く平らにする事にしました。

本来べた基礎では要求されていない防湿シートを、どこの現場でも敷きこむ事が当たり前に行われていますが、この防湿シートは湿気を防ぐ為のものですから、コンクリートの水分を地面に逃がすことを防ぎ、全面捨てコンクリートの役割を十分に担うと考えた結果なのです。

プロフィール

埼玉県鴻巣市で創業40年。 地域に根差し、お客様にとって最適な工事を提供出来るよう心掛けています。

HN:

加藤茂貴

HP:

性別:

男性

趣味:

コンガ、ジャンベ等パーカッション演奏

自己紹介:

会社名称:

有限会社 カトウ工務店

(1級建築士事務所併設)

所在:

埼玉県鴻巣市松原1-20-10

tel/fax:

048-541-1014 / 541-1017

有限会社 カトウ工務店

(1級建築士事務所併設)

所在:

埼玉県鴻巣市松原1-20-10

tel/fax:

048-541-1014 / 541-1017

分類。

最新記事

フリーエリア